Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die Dominikanerkirche St. Andreas in Köln ist eines der bedeutendsten sakralen Bauwerke der Stadt und vereint Elemente der Romanik, Gotik und des Barock. Gelegen im Herzen Kölns, unweit des Doms, besitzt sie eine herausragende historische und kulturelle Bedeutung. Besonders bekannt ist sie für die Grabstätte des Albertus Magnus, die kunstvollen Glasfenster von Markus Lüpertz und den berühmten Makkabäerschrein.

St. Andreas diente im Laufe der Jahrhunderte als Stiftskirche, wurde von den Dominikanern übernommen und entwickelte sich zu einem bedeutenden religiösen Zentrum in Köln. Heute zieht sie sowohl Gläubige als auch Kunst- und Architekturinteressierte an und ist zudem ein wichtiger Punkt für Pilger auf dem Jakobsweg.

Die folgende Dokumentation bietet eine ausführliche Beschreibung der Kirche, ihrer Architektur, Ausstattung und ihrer einzigartigen Bedeutung für Köln und die katholische Kirche.

Geschichte der Dominikanerkirche St. Andreas in Köln

Die Ursprünge der Kirche (10.–12. Jahrhundert)

Die Geschichte der Kirche St. Andreas reicht bis in die ottonische Zeit zurück. Erste schriftliche Erwähnungen deuten darauf hin, dass an diesem Standort bereits im 10. Jahrhundert eine kleine Kirche oder Kapelle existierte, die vermutlich einem frühen Heiligen geweiht war.

Die eigentliche Gründung der heutigen Kirche wird dem 12. Jahrhundert zugeschrieben. Zu dieser Zeit entstand eine romanische Kirche, die vermutlich eine bedeutende Rolle in der religiösen Landschaft Kölns spielte. Die Nähe zu anderen wichtigen Sakralbauten, wie dem Kölner Dom und Groß St. Martin, unterstreicht die Bedeutung von St. Andreas als kirchliches Zentrum.

Übergang zur Dominikanerkirche (13. Jahrhundert)

Im 13. Jahrhundert wurden die Dominikaner, ein Bettelorden, der sich dem Studium, der Predigt und der Seelsorge widmete, in Köln ansässig. Die Kirche St. Andreas wurde dem Orden übergeben, der den Bau erweiterte und an seine Bedürfnisse anpasste.

In dieser Zeit entstanden die gotischen Elemente der Kirche, die bis heute das Erscheinungsbild prägen. Besonders das hohe Chorfenster, die Maßwerkverzierungen und die filigrane Architektur sind typisch für den Einfluss des gotischen Baustils.

Die Rolle von St. Andreas im Mittelalter

Während des Spätmittelalters entwickelte sich St. Andreas zu einem bedeutenden theologischen Zentrum. Die Dominikaner betrieben ein renommiertes Studium generale, eine Art Hochschulbetrieb für Theologie und Philosophie.

Ein herausragendes Mitglied der Dominikanergemeinschaft in Köln war Albertus Magnus (ca. 1200–1280), der Gelehrte und Kirchenlehrer. Seine Verbindung zur Kirche St. Andreas führte dazu, dass seine sterblichen Überreste hier beigesetzt wurden. Sein Grab ist bis heute ein wichtiger Wallfahrtsort.

Kriege, Zerstörungen und Wiederaufbau (17.–20. Jahrhundert)

Die Kirche St. Andreas überstand die Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) weitgehend unbeschadet. Doch die Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts bedeutete eine Zäsur. Die Kirche wurde zeitweise profaniert und verlor ihre ursprüngliche Bedeutung als Klosterkirche.

Im Zweiten Weltkrieg erlitt die Kirche starke Schäden durch Bombenangriffe auf Köln. Besonders der Chorbereich wurde schwer getroffen. In den 1950er- und 1960er-Jahren erfolgte eine umfassende Restaurierung, die sich an den gotischen und romanischen Ursprungsformen orientierte.

Heute steht St. Andreas als bedeutendes Beispiel mittelalterlicher Kirchenarchitektur in Köln, die sowohl romanische als auch gotische Stilelemente vereint.

Die Architektur der Dominikanerkirche St. Andreas in Köln

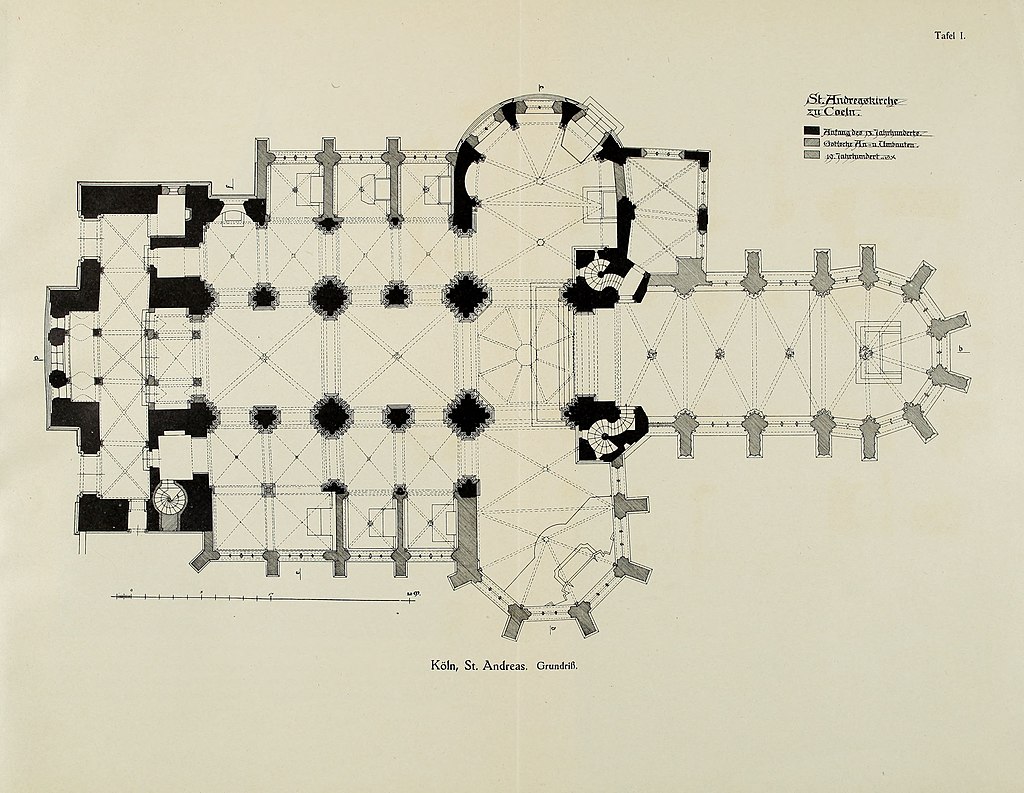

Überblick über den Baustil und die Struktur

Die Dominikanerkirche St. Andreas in Köln vereint verschiedene Baustile aus unterschiedlichen Epochen. Die Ursprünge der Kirche reichen bis in das 10. Jahrhundert zurück, doch ihr heutiges Erscheinungsbild ist geprägt von romanischen und gotischen Stilelementen. Besonders der hohe Chor mit seinen kunstvollen Maßwerkfenstern und das markante Mittelschiff mit seinen schweren Pfeilern verleihen der Kirche ihr charakteristisches Aussehen.

Die Kirche ist als dreischiffige Basilika mit einem polygonalen Chor und einer mächtigen Vierungskuppel angelegt. Ihre Bauweise zeigt deutliche Einflüsse der Romanik, doch die filigranen Fenster des Chors und die hohe Gewölbestruktur erinnern an gotische Bauprinzipien.

Der Hochchor – ein Meisterwerk gotischer Baukunst

Der Hochchor wurde im 14. Jahrhundert errichtet und ist das bedeutendste gotische Element der Kirche. Seine hohen Spitzbogenfenster, die eine enorme Lichtfülle ins Innere bringen, sind charakteristisch für die Gotik.

Die dreiteilige Fenstergliederung zeigt komplexe Maßwerkstrukturen, die mit biblischen Motiven und Heiligenfiguren geschmückt sind. Das hohe Gewölbe verleiht dem Chorraum eine majestätische Wirkung, die besonders bei Tageslicht durch die kunstvollen Glasfenster verstärkt wird.

Die Krypta – ein romanisches Erbe

Die Krypta von St. Andreas zählt zu den ältesten erhaltenen Teilen der Kirche und stammt aus dem 10. Jahrhundert. Sie diente ursprünglich als Gebets- und Grabstätte und beherbergt heute den Sarkophag von Albertus Magnus.

Die niedrigen, von romanischen Rundbögen getragenen Decken und die massiven Säulen verleihen der Krypta eine eindrucksvolle, spirituelle Atmosphäre. Ihre Bauweise spiegelt die schlichte Eleganz der Romanik wider, die im Kontrast zur gotischen Pracht des Hochchors steht.

Die Außenfassade und der Turm

Die Außenfassade der Kirche kombiniert romanische Schlichtheit mit gotischer Eleganz. Der hohe Kirchturm ist das markanteste Element der Außenansicht und dient seit Jahrhunderten als Orientierungspunkt für Pilger und Reisende.

Während das Mauerwerk noch romanische Strukturen aufweist, wurden die Fensteröffnungen im Laufe der Jahrhunderte erweitert, um mehr Licht in das Innere zu bringen. Besonders auffällig sind die Strebepfeiler des Chors, die die gotische Bauweise unterstreichen.

Fazit zur Architektur

Die Dominikanerkirche St. Andreas in Köln ist ein beeindruckendes Beispiel für die Verbindung romanischer und gotischer Baukunst. Während die Krypta als eines der ältesten sakralen Bauwerke Kölns gilt, präsentiert sich der Hochchor als Glanzstück der Gotik. Die harmonische Kombination beider Stile macht St. Andreas zu einem einzigartigen Bauwerk in der Kölner Kirchenlandschaft.

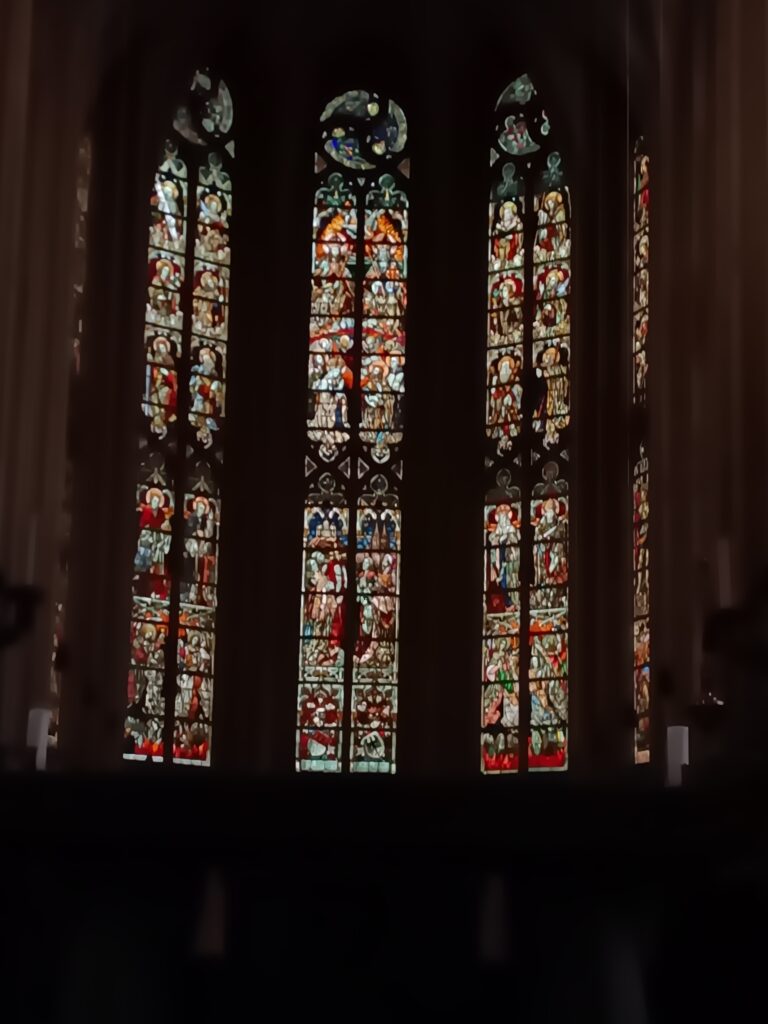

Die Chorfenster der Dominikanerkirche St. Andreas in Köln

Die prächtigen Chorfenster der Dominikanerkirche St. Andreas in Köln gehören zu den eindrucksvollsten Glasmalereien der Stadt. Sie wurden über mehrere Epochen hinweg gestaltet und spiegeln sowohl die mittelalterliche Tradition als auch moderne Ergänzungen wider. Die Fenster des Chores sind von zentraler liturgischer und künstlerischer Bedeutung, da sie thematisch auf das Heilsgeschehen und die Bedeutung der Kirche als Ort des Gebets verweisen.

Die Chorfenster füllen das Presbyterium mit farbigem Licht und verleihen der Architektur eine spirituelle Aura. Thematisch zeigen sie zentrale Szenen des Neuen Testaments, darunter die Passion Christi, die Auferstehung sowie Heiligendarstellungen.

Analyse der Chorfenster

Die Chorfenster lassen sich in drei große Themenbereiche einteilen:

Zentrales Fenster: Christus als Weltenherrscher

Das mittlere Fenster stellt Christus als Weltenherrscher dar. Es zeigt ihn in einer Majestas Domini-Darstellung, umgeben von Engelsfiguren und alttestamentlichen Propheten. Die Darstellung symbolisiert die Wiederkunft Christi und seine Rolle als König der Welt.

Linkes Fenster: Die Passion Christi

Das linke Chorfenster thematisiert die Passion Christi. Szenen wie das letzte Abendmahl, die Geißelung, die Dornenkrönung und die Kreuzigung sind kunstvoll in gotischen Fensterbahnen dargestellt. Die Komposition verweist auf das zentrale Glaubensbekenntnis der Christenheit: den Opfertod Jesu für die Erlösung der Menschheit.

Rechtes Fenster: Die Auferstehung und die Heiligen

Das rechte Fenster widmet sich der Auferstehung Christi und verschiedenen Heiligen. Im oberen Teil ist die triumphale Auferstehung dargestellt, während darunter Heilige wie der Kirchenpatron St. Andreas, der hl. Dominikus und möglicherweise der hl. Albertus Magnus erscheinen. Diese Fenster verweisen auf die Rolle der Heiligen als Vermittler zwischen Gott und den Gläubigen.

Künstlerische Gestaltung und Glasmalerei-Technik

Die Fenster bestehen aus hochwertigem Antikglas, das durch Blei- und Schwarzlotbearbeitung kunstvoll gestaltet wurde. Die intensiven Farben und feinen Details lassen sich besonders gut im Tageslicht bewundern. Die gotische Formensprache mit Maßwerkstrukturen und figürlicher Malerei setzt das biblische Geschehen eindrucksvoll in Szene.

💡 Hinweis: Einige der Fenster wurden nach dem Zweiten Weltkrieg restauriert oder neu gestaltet, um die kriegszerstörten Glasmalereien zu ersetzen.

Bedeutung der Chorfenster für die Liturgie

Die Fenster dienen nicht nur der ästhetischen Gestaltung, sondern haben auch eine tiefe liturgische Funktion. Während der Messfeier werfen sie je nach Tageszeit ein unterschiedliches Licht in den Chorraum, das symbolisch für den wechselnden Rhythmus des Kirchenjahres steht. Besonders zu Ostern entfaltet das Auferstehungsfenster seine volle Strahlkraft und erinnert an das zentrale Ereignis der christlichen Heilsgeschichte.

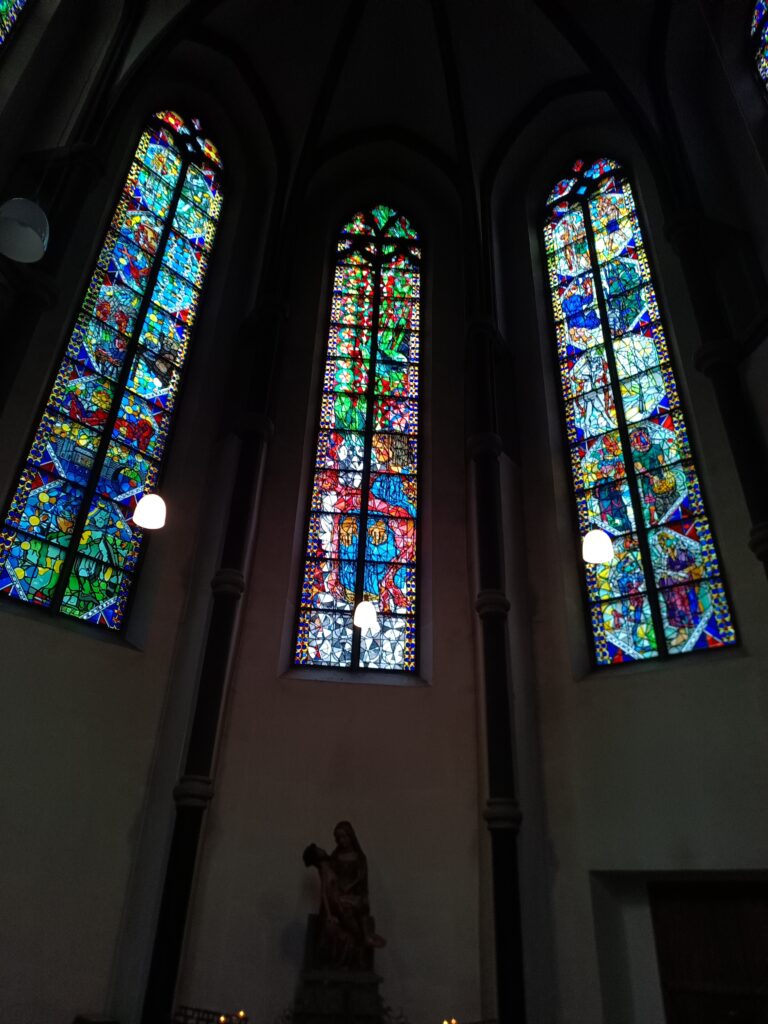

Machabäer Chorfenster

Die modernen Glasfenster von Markus Lüpertz im Machabäerchor der Kirche St. Andreas in Köln illustrieren das Martyrium der Machabäer, indem sie es mit der Leidensgeschichte Jesu in Zusammenhang setzen. In ihren kräftigen Farben und ausdrucksstarken Formen nehmen die Fenster Bezug auf historische Darstellungen, während sie gleichzeitig eine zeitgenössische Interpretation biblischer Themen bieten.

Marienchor-Fenster

Die modernen Fenster von Markus Lüpertz im Marienchor der Kirche St. Andreas setzen sich in ihrer Gestaltung mit dem theologischen und historischen Hintergrund des Raumes auseinander. Die Pietà im Mittelfenster nimmt Bezug auf die spätmittelalterliche Statue unterhalb des Fensters, während die seitlichen Fenster mit ihren neun Bildfeldern Lehrsätze des Albertus Magnus zur christlichen Lebensführung illustrieren. Durch ihre farbintensive und expressive Gestaltung fügen sich die Fenster harmonisch in die sakrale Atmosphäre der Andreaskirche ein.

Das Grab von Albertus Magnus in St. Andreas, Köln

Hintergrund und Bedeutung

Das Grab von Albertus Magnus (ca. 1200–1280) befindet sich in der Krypta der Kirche St. Andreas in Köln. Albertus Magnus war einer der bedeutendsten Gelehrten des Mittelalters – ein Theologe, Philosoph und Naturwissenschaftler, der tiefgehende Spuren in der Geschichte der Kirche und der Wissenschaft hinterlassen hat. Er war Lehrer des berühmten Thomas von Aquin und spielte eine zentrale Rolle bei der Integration aristotelischer Philosophie in die christliche Theologie.

Nach seinem Tod wurde Albertus Magnus in St. Andreas beigesetzt, und sein Sarkophag ist bis heute eine bedeutende Pilgerstätte für Gläubige, Wissenschaftler und Interessierte aus aller Welt. Seine Heiligsprechung erfolgte erst spät, im Jahr 1931, und 1941 wurde er von Papst Pius XII. zum Kirchenlehrer erhoben.

Der Sarkophag in der Krypta

Das Grabmal von Albertus Magnus ist ein römischer Sarkophag, der heute in einer modernen Krypta unter dem Chor der Kirche aufgestellt ist. Die Krypta selbst bewahrt einen schlichten, aber erhabenen Charakter, mit runden Säulen und einer minimalistischen Beleuchtung, die zur spirituellen Atmosphäre beiträgt.

Pilgerziel und spirituelle Bedeutung

Die Krypta von St. Andreas ist nicht nur ein architektonisches Denkmal, sondern auch ein wichtiger Pilgerort. Albertus Magnus wird besonders als Schutzpatron der Wissenschaftler verehrt, weshalb das Grab oft von Studierenden, Forschern und Theologen aufgesucht wird. Auch Pilger auf dem Jakobsweg, der durch Köln führt, besuchen diesen Ort, um dem „Doctor Universalis“ ihre Ehre zu erweisen.

Die Fresken und Wandmalereien in St. Andreas, Köln

Die Kirche St. Andreas in Köln beherbergt einige bedeutende Fresken und Wandmalereien, die verschiedene biblische Themen und Heiligendarstellungen zeigen. Diese Werke sind nicht nur künstlerisch wertvoll, sondern vermitteln auch theologische Botschaften und spirituelle Inspiration. Viele dieser Malereien stammen aus dem Mittelalter, wurden jedoch durch spätere Restaurierungen ergänzt oder teilweise erneuert. Im Laufe der Jahrhunderte wurden einige dieser Werke durch Restaurierungen gesichert oder ergänzt. Ein Überblick über die wichtigsten Malereien in St. Andreas zeigt deren historische und künstlerische Bedeutung.

Die Fresken der Ostwand – Ein bildgewaltiges Zeugnis mittelalterlicher Frömmigkeit

Die gesamte Ostwand der Kapelle in St. Andreas ist mit einer monumentalen Darstellung des Marienlebens und der Passion Christi in vier übereinander angeordneten Bildzonen geschmückt. Diese mittelalterlichen Fresken beeindrucken durch ihre leuchtenden Farben, ihre erzählerische Tiefe und die Vielzahl heiliger Figuren.

Die Szenen beginnen mit der Verkündigung Mariens und setzen sich über die Geburt Christi bis hin zur Anbetung der Heiligen Drei Könige fort, die besonders lebendig dargestellt ist. Eine feine Trennleiste mit vierzehn Heiligenbüsten leitet über zur darunterliegenden Szene der Kreuzigung Christi, flankiert von bedeutenden Heiligenfiguren wie dem Apostel Petrus, der hl. Ursula und dem Kirchenpatron Andreas. Gekrönt wird das Freskenprogramm von einer Darstellung der Krönung Mariens, die auf einem himmlischen Thron sitzend die Krone von Christus empfängt, während musizierende Engel das Geschehen umrahmen.

Diese beeindruckenden Wandmalereien entführen den Betrachter in die religiöse Bilderwelt des Mittelalters und machen die Kapelle zu einem der kunsthistorischen Höhepunkte von St. Andreas in Köln.

Bedeutung der Wandmalereien für die Kirche

Die Fresken und Wandmalereien von St. Andreas in Köln sind nicht nur kunsthistorisch wertvoll, sondern tragen auch maßgeblich zur spirituellen Atmosphäre der Kirche bei. Sie erzählen Geschichten des Glaubens und zeigen die stilistische Entwicklung der Sakralkunst von der Romanik über die Gotik bis in das Zeitalter des Barock.

Statue des Heiligen Christophorus

Die hölzerne Statue des Heiligen Christophorus in der Kirche St. Andreas in Köln stammt aus dem späten 15. Jahrhundert und wird dem Werkstattkreis des Kölner Meisters Tilman zugeschrieben. Die Figur aus Eichenholz besitzt eine Farbfassung aus dem 19. Jahrhundert. Christophorus ist mit dem Jesuskind auf der Schulter dargestellt, während er durch das Wasser schreitet und sich auf einen Baumstamm stützt. Auffällig sind die Parallelen zur Christophorusfigur im Kölner Dom.

Triptychon der Rosenkranzmadonna

Das Triptychon der Rosenkranzmadonna wurde im ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts vom Meister von St. Severin geschaffen und ersetzte ein früheres Altarbild. Es zeigt Maria mit dem Jesuskind, das mit einem Rosenkranz spielt. Über ihrem Haupt schweben Engel mit Kränzen aus roten und weißen Rosen. Zur Rechten Marias steht der heilige Dominikus, zur Linken der heilige Petrus Martyr. Unter ihrem Mantel versammeln sich geistliche und weltliche Würdenträger, darunter Kaiser Friedrich III. und sein Sohn Maximilian. Eine Inschrift am unteren Rand der Mitteltafel verweist auf die Gründung der Rosenkranzbruderschaft in Köln im Jahr 1474.

Blutbrunnen der Heiligen Ursula

Der sogenannte Blutbrunnen der Heiligen Ursula ist ein spätmittelalterliches Reliquiengefäß aus der Machabäerkirche und steht heute in der Vorhalle von St. Andreas in Köln. Er soll das Blut der elftausend Jungfrauen aus dem Gefolge der Heiligen Ursula aufgenommen haben und steht im Zusammenhang mit dem mittelalterlichen Jungfrauenkult. Das achteckige steinerne Gefäß ist ca. 1,35 m hoch, mit Blendmaßwerk verziert und besitzt einen hochgewölbten Deckel mit einer kleinen Öffnung.

Fazit zur Dominikanerkirche St. Andreas in Köln

Die Dominikanerkirche St. Andreas in Köln ist ein eindrucksvolles Beispiel für die vielschichtige Geschichte sakraler Baukunst und religiöser Traditionen. Ihre architektonische Entwicklung, die von romanischen Ursprüngen über gotische Erweiterungen bis hin zu barocken Elementen reicht, macht sie zu einem herausragenden Zeugnis mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Baukunst.

Besonders die enge Verbindung der Kirche mit dem Dominikanerorden, die Gründung der ersten Rosenkranzbruderschaft in Köln und bedeutende Persönlichkeiten wie Albertus Magnus prägen die historische Bedeutung dieses Gotteshauses. Der kunsthistorische Reichtum der Kirche zeigt sich in beeindruckenden Ausstattungsstücken wie dem Triptychon der Rosenkranzmadonna, das die spirituelle Bedeutung des Rosenkranzgebets eindrucksvoll ins Bild setzt.

Ein weiteres bemerkenswertes Artefakt ist der Blutbrunnen der Heiligen Ursula, der die tiefe Verwurzelung der Kirche in den mittelalterlichen Reliquienkult und die Heiligenverehrung unterstreicht. Diese Elemente zeigen, wie sehr St. Andreas ein Zentrum religiöser Praxis und künstlerischer Entfaltung war und weiterhin ist.

Heute steht die Kirche nicht nur als architektonisches Denkmal, sondern auch als spirituelles und historisches Erbe, das Pilger, Kunstliebhaber und Gläubige gleichermaßen anzieht. Durch die sorgfältige Bewahrung ihrer Kunstwerke und Reliquien bleibt St. Andreas ein bedeutendes Zentrum des christlichen Glaubens und der kulturellen Erinnerung in Köln.

Einladung zum Entdecken weiterer Kunst und Kultur

Hier findest du weitere passende Beiträge übet Sehenswürdigkeiten aus dem Thema Kunst und Kultur.

Metz – Wandmalerei & Grabdenkmal (Église Saint-Martin) | Kunstschatz aus dem 16. Jahrhundert

Bleibe informiert

Melde dich jetzt für meinen Newsletter an und bleibe stets auf dem Laufenden, welche Wanderung als nächstes ansteht. Der Newsletter wird in unregelmäßigen Abständen versendet und du kannst dich jederzeit über den Link wieder abmelden.

Unterstütze das Projekt

Dieses Projekt lebt von meiner Leidenschaft für die Pilgerwege und historischen Orte Europas. Um die Seite weiter ausbauen und pflegen zu können, freue ich mich über jede Unterstützung, die mir hilft, diese Inhalte für alle verfügbar zu machen. Mit deiner Hilfe kann ich auch weiterhin Pilgerwege dokumentieren und die schönsten Schätze für alle zugänglich machen.

Pingback: Köln – Dominikanerkirche St. Andreas: Fresken und ihre Bedeutung

Pingback: Köln – Kirche St. Andreas: Die Christophorus-Statue