Pilgerbräuche & Rituale – Traditionen des Glaubens auf dem Weg

Einleitung

Das Pilgern ist mehr als das bloße Zurücklegen von Kilometern auf alten Wegen – es ist eine jahrhundertealte Tradition, die von Glauben, Hoffnung, Gemeinschaft und innerer Einkehr geprägt ist. Über viele Generationen hinweg haben sich rund um das Pilgern zahlreiche Bräuche und Rituale entwickelt, die bis heute in unterschiedlicher Form gepflegt werden. Diese Traditionen geben der Pilgerschaft Struktur, verleihen ihr spirituelle Tiefe und verbinden Menschen in ihrem gemeinsamen Glauben über Zeit und Raum hinweg.

Pilgerbräuche sind Ausdruck der Sehnsucht nach Schutz, Segen und Orientierung auf einem oft beschwerlichen, aber auch erfüllenden Weg. Viele dieser alten Rituale haben ihren Ursprung im Mittelalter, andere sind aus noch früheren Zeiten überliefert. Manche haben sich gewandelt oder wurden neu belebt, andere sind nahezu unverändert bis in die Gegenwart erhalten geblieben.

Diese Seite beleuchtet die Vielfalt der Pilgerbräuche – vom feierlichen Pilgersegen vor dem Aufbruch über Rituale unterwegs bis hin zu den Dankeshandlungen am Ziel. Sie gibt Einblick in symbolische Handlungen, vergessene Traditionen und überlieferte Zeichen, die dem Pilgern seit jeher eine tiefere Bedeutung verleihen.

Inhaltsverzeichnis

Der Pilgersegen – Schutz für den Weg

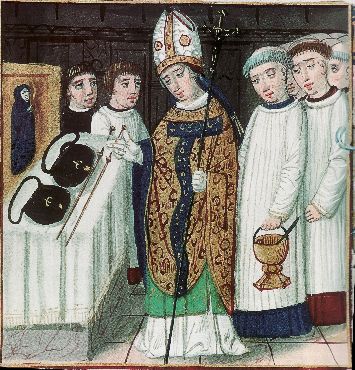

Bereits im frühen Mittelalter musste der Pilger bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt als solcher anerkannt zu werden. Von besonderer Bedeutung war dabei der Pilgersegen, der den offiziellen Beginn der Reise markierte. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der isländische Abt Nikulas Bergsson (gestorben 1159), der aus der Benediktinerabtei Munkaþverá stammte. Auf seinem Weg nach Rom ließ er sich den Segen geben, wie es für Pilger üblich war.

Im Jahr 1743 wurde in der Kirche San Giacomo di Spagna in Rom ein sogenanntes indumenta peregrinorum (Pilgerhabit, Pilgerkleidung) an den Lebenskünstler Nicola Albani übergeben und mit einem Segen versehen.

Schon in karolingischer Zeit, verstärkt aber ab dem 11. Jahrhundert, fand der Pilgersegen Eingang in die kirchliche Liturgie der Ämter. Die römische Liturgie kannte besondere Gebete für Pilger, etwa pro fratribus in viam dirigendis (für die Brüder, die auf den Weg geschickt werden) oder pro redeuntibus de itinere aut (für die Heimkehrenden von der Reise). Im Missale von Vich aus dem Jahr 1083 finden sich eigene Gebete für Pilger, ebenso im Zeremonialbuch von Roda und Lérida sowie im Sakramentar der Kathedrale von Laon um das Jahr 1100.

Der isländische Bischof Gilbert von Limerick (11. Jahrhundert) erwähnte, dass der Priester 14 Gebete für Pilger zu sprechen habe. Auch ein Münchener Formular aus dieser Zeit belegt spezielle Gebete für abreisende und heimkehrende Pilger. Zudem gab es im Mittelalter eigene Segnungen für Pilgerutensilien wie Taschen und Stäbe. Diese wurden unter dem Begriff benedictio super capsellas et fustes (Segnung der Taschen und Stäbe) zusammengefasst.

Besonders häufig wurde der Pilgersegen an Orten ausgesprochen, an denen sich viele Pilger sammelten. Zu den wichtigsten dieser Plätze im Hochmittelalter gehörten etwa Aachen, Einsiedeln, Genua, Köln und Venedig. Dort fanden sich die Pilger zusammen, um gemeinsam aufzubrechen und sich gegenseitig Mut für den oft beschwerlichen Weg zuzusprechen.

Mehrere mittelalterliche Handschriften überliefern diese Praxis, darunter eine Benediktinerhandschrift aus Maillezais in der Nähe von Fontenay-le-Comte (Vendée) sowie eine Handschrift der Benediktinerabtei Maria Himmelfahrt Lambach aus der Zeit um 1200.

In der Bibliothèque Communale Besançon ist ein Zeremonialbuch aus dem 13. Jahrhundert überliefert, ebenso ein Pontifikale aus dem 15. Jahrhundert in der Bibliothèque Municipale Lyon, das den liturgischen Pilgersegen thematisiert. Diese Quellen zeigen, wie fest der Pilgersegen im kirchlichen Brauchtum verankert war.

Durch künstlerische Darstellungen wurde die Verbindung von Pilger, Heiligem und Segen auch bildlich gefestigt. So zeigen zwei Plastiken aus dem 13. Jahrhundert aus dem deutschsprachigen Raum – in Mainz und Konstanz – den Apostel Jakobus gemeinsam mit Pilgern bei der Segnung.

Sowohl Mainz als auch Konstanz waren wichtige Stationen für Pilger. Ihre zentrale Lage an häufig genutzten Pilgerstraßen und ihre Infrastruktur im caritativen Bereich machten sie zu bedeutenden Sammelorten.

Mit dem Rückgang der großen Wallfahrten in der Neuzeit und der Veränderung der Pilgerpraxis im Nachtridentinum wandelte sich auch der Segen selbst. Papst Paul V. (1605–1621) vereinfachte die Form im Rituale Romanum, sodass statt der umfangreichen Zeremonien nun eine schlichte Segnung von Tasche und Stab den Pilgersegen ersetzen konnte.

Die Nachtwache (Incubatio) – Wachsamkeit am heiligen Ort

n wichtiger Brauch auf dem Weg der Pilger war die sogenannte Nachtwache, im Lateinischen incubatio genannt. Ihr Ursprung liegt im tiefen Wunsch der Menschen, durch die Nähe zu einem heiligen Ort oder einer heiligen Reliquie Heilung, Schutz oder göttliche Hilfe zu erfahren. Besonders im Mittelalter wurde dieser innige Kontakt durch die Nachtwachen intensiviert.

In der Heiliggrab-Kirche von Jerusalem war es beispielsweise der französische Adelige Nompar II., Seigneur de Caumont, der zu Beginn des 15. Jahrhunderts berichtete, er habe dreimal nacheinander das Grab Christi aufgesucht, um dort die Nacht betend zu verbringen. Für solche Besuche mussten hohe Gebühren gezahlt werden – laut seinen eigenen Aufzeichnungen etwa sechs Gulden pro Nacht. Einen vierten Besuch, den er ebenfalls unternahm, musste er zusätzlich bezahlen.

Der Codex Calixtinus aus dem 12. Jahrhundert, der sich im Kathedralarchiv von Santiago de Compostela befindet, beschreibt eine Nachtwache sehr anschaulich:

„Es gehört sich, dass die ganze Nacht das Volk in der Kirche am Altar betet, in der Hand brennende Kerzen haltend, stehend und nicht sitzend, wach und nicht schlafend.“

Während der Nachtwache galt der Leib des Heiligen als geistig gegenwärtig. Es wurde berichtet, der Apostel Jakobus selbst erscheine bei solchen Wachen, nehme Bitten entgegen und übermittle sie Gott. Viele Gläubige glaubten, bei der Vigil sogar eine Erscheinung des Heiligen in apostolischer Gestalt wahrgenommen zu haben.

Dass solche Nachtwachen nicht immer friedlich verliefen, zeigt ein Beispiel aus der Kathedrale von Compostela zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Während einer Nachtwache am Apostelaltar kam es zu einem Gedränge, das in Auseinandersetzungen und sogar zu Blutvergießen führte. Als Folge erließ Papst Innozenz III. im Jahr 1207 eine Anordnung, um mehr Ordnung und Reinheit an den Altären sicherzustellen.

Noch in der frühen Neuzeit blieb der Brauch der Nachtwache an Heiligtümern und Gräbern ein fester Bestandteil der religiösen Pilgertradition.

Die Pilgerkrönung (Coronatio peregrinorum) – Ehre für den vollendeten Weg

Der Brauch der Krönung von Pilgern durch den Apostel Jakobus Maior ist ein bemerkenswertes Phänomen, das sich fast ausschließlich in den deutschsprachigen Regionen Europas, insbesondere im südwestdeutschen Raum, nachweisen lässt. Dieser Brauch der coronatio peregrinorum (Krönung der Pilger) ist durch mehr als dreißig Bildzeugnisse und urkundliche Hinweise belegt.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel liefert ein spätromanisches Sandsteinrelief aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Es befindet sich am südlichen Choreingang des Freiburger Münsters und zeigt den Apostel Jakobus, der auf einem Thron sitzt und einem knienden Pilger eine Krone aufsetzt.

Diese bildlichen Darstellungen lassen vermuten, dass hinter dem Motiv eine quasiliturgische Tradition stand, die auch mit den Feierlichkeiten in der Kathedrale von Santiago de Compostela in Verbindung gebracht wird. Dort war es üblich, dass Pilger am Hauptaltar eine Statue des Apostels fanden, die bereits seit dem Hochmittelalter in sitzender Position dargestellt wurde.

Aus der Mitte des 13. Jahrhunderts (ca. 1240–1250) ist eine Regelung überliefert, welche die Beziehungen zwischen den Hütern des Opferkastens für den Kirchenbau und jenen des Jacobus-Altars beschreibt. Diese Vorschrift betraf insbesondere deutsche Pilger und ist in den Constitutiones de la iglesia de Santiago (Satzungen der Kirche von Santiago) erhalten. Darin wurde für deutsche Pilger eine Sonderregelung zur Krone erwähnt: Sie mussten, anders als andere Pilgergruppen, eine besondere Opfergabe entrichten, wenn sie sich im Besitz der Krone zeigen wollten. Normalerweise wurde diese Opfergabe zusammen mit einem Vortragkreuz im Kirchenschatz verwahrt.

Für den Fall, dass die Krone während der Liturgie nicht auf dem Altar lag, wurde der Zugang zuvor genau geregelt, um ihre Würde zu wahren. Die Pilger konnten dann ihre Opfergaben direkt unter der Krone darbringen.

Über die Pilgerkrönung selbst existieren widersprüchliche Berichte. Besonders im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit scheint ein Unwissen über den ursprünglichen Sinn dieses Brauchs bestanden zu haben. Aus einem Bericht von Arnold von Harff im Jahr 1499 geht hervor, dass sich die Bürger von Compostela über die Deutschen lustig machten, weil diese sich in Compostela mit einer silbernen Krone schmückten, wie es die Darstellung des Apostels zeigte. Auch der Reisende Erich Lassota von Steblau berichtet 1581 von einer großen und goldenen Krone, die Pilger in Santiago feierlich erhielten, um sie über der Apostelstatue zu tragen.

Seit dem 15. Jahrhundert ist die coronatio auch in Verbindung mit der Bruderschaft der Pilger (confratres peregrinorum) durch zahlreiche Zeugnisse belegt.

Mit der Zeit geriet die Krönung mehr und mehr in Vergessenheit und wurde im 17. Jahrhundert schließlich von der neuen Mode der apreta (Umarmung) verdrängt.

Die Umarmung des hl. Jakobus (Apprehensio S. Jacobi)

Ein weiterer „liturgisierter“ Ritus, der vor allem mit der Kathedrale von Santiago de Compostela verbunden ist, war die symbolische Umarmung der Jakobus-Statue. Die Pilger stiegen dazu hinter dem Altar über eine Treppenanlage empor, um die Statue des Apostels zu umarmen – ein Brauch, der in veränderter Form bis heute besteht.

Dieser Gestus der Umarmung wurde über Jahrhunderte hinweg sowohl von einheimischen als auch von ausländischen Pilgern praktiziert. Er stellt eine besonders emotionale Form der Annäherung dar, in der sich Dank, Hoffnung und persönliche Bitten vereinen.

Ein früher bildlicher Vorläufer dieser Handlung könnte in einer stark verwitterten Figurengruppe aus der Zeit um 1235–1250 am Tympanon des Westportals der Marienkirche von Lippstadt gesehen werden. Bei Restaurierungsarbeiten wurde eine Jakobusfigur identifiziert – erkennbar an der Muschel auf seiner Brust –, die als zentraler Punkt einer Pilgergruppe dargestellt ist. Die Gruppe selbst symbolisiert eine peregrinatio consummata ad S. Jacobum (eine vollendete Pilgerreise zu St. Jakobus).

Der dargestellte Ritualablauf ist klar zu erkennen: Der Pilger mit Stab und Tasche verlässt seinen gewohnten Lebensraum und begibt sich ad limina B. Jacobi (zu den Schwellen des seligen Jakobus). Nach Überwindung der Mühen des Weges – labores peregrinationis – erreicht er den heiligen Raum, das Ziel seiner Reise, und nähert sich dem Leib des Heiligen, in dem sich die göttliche Gnadenfülle verdichtet.

In der Szene aus Lippstadt kniet der Pilger vor dem Apostel und berührt mit der Hand die Muschel auf dessen Brust – eine Geste, die bis heute den symbolischen Abschluss der Pilgerschaft darstellt.

Die Darstellung dieser Handlung hat sich auch in der Kathedrale von Santiago weiterentwickelt:

Zwischen 1655 und 1669 wurde dort der Hauptaltar umgestaltet, wodurch die bis heute bestehende Treppenanlage entstand. Diese erlaubte es den Pilgern, hinter die Statue des Apostels zu gelangen und ihn zu umarmen. Damit war die apreta (Umarmung) als offizieller Pilgerritus eingeführt.

Auch die bildliche Rückkehr des Pilgers ist im Tympanon von Lippstadt dargestellt – in kompakter, aber klar erkennbarer Symbolik.

Der Ablass – Gnade auf dem Weg der Pilger

Eines der zentralen Merkmale des mittelalterlichen Pilgerwesens war die Suche nach einem Ablass – auf Latein indulgentia – also der Nachlass zeitlicher Strafen für bereits vergebene Sünden. Während die Sündenvergebung selbst in der Beichte erfolgte, wurde die Strafe – etwa durch Bußübungen oder Wallfahrten – noch im Diesseits oder im Jenseits (Fegefeuer) abgetragen. Der Ablass versprach Erleichterung oder vollständige Tilgung dieser Strafen.

Im 11. Jahrhundert wurde der Ablass im kirchlichen Raum systematisch eingeführt und bald darauf in Südfrankreich und Spanien verbreitet, häufig im Kontext von Kreuzzügen oder Wallfahrten. Dabei wurde der sogenannte Kreuzzugsablass – eine Form des vollkommenen Ablasses – ein starkes religiöses und politisches Instrument.

Für Pilger war die Aussicht auf einen Ablass ein starker Anreiz, sich auf oft gefährliche und lange Reisen zu begeben. Die Kirche verwies dabei auf den „Schatz der guten Werke“ (thesaurus ecclesiae), also die Verdienste Christi und der Heiligen, die in der Theologie als übertragbarer Vorrat verstanden wurden. Die Kirche konnte diesen Schatz nutzen, um den Gläubigen in bestimmten Situationen einen Ablass zu gewähren – etwa bei der Wallfahrt zu einem Apostelgrab oder in einem Heiligen Jahr.

Die Möglichkeit, einen vollkommenen Ablass zu erlangen, veränderte mit der Zeit auch die Form und den Ablauf von Pilgerreisen. Einzelne Orte wie Santiago de Compostela, Assisi oder Rom gewannen durch die mit dem Besuch verbundenen Ablassverheißungen enorm an Bedeutung. So heißt es etwa über die Basilika in Assisi, dass dort im 13. Jahrhundert durch Papst Gregor IX. regelmäßig Ablässe für Pilger gewährt wurden.

Besonders prägend war das Jahr 1300, als Papst Bonifatius VIII. zum ersten Mal ein Heiliges Jahr (annus sanctus) ausrief und Pilgern, die die römischen Basiliken besuchten, einen vollkommenen Ablass gewährte. Dieses sogenannte Jubiläumsjahr wurde zunächst nur alle hundert Jahre gefeiert, später jedoch verkürzt, um möglichst vielen Gläubigen diese Gnade zu ermöglichen.

Auch die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela wurde eng mit dem Ablassgedanken verknüpft. Zwar war bekannt, dass sich das Grab des Apostels Jacobus seit dem 12. Jahrhundert in Santiago befindet, doch wurde der tatsächliche Zugang zu den Reliquien oft eingeschränkt oder durch Zweifler in Frage gestellt. Dennoch machten sich unzählige Pilger auf den Weg, um – wie es in zeitgenössischen Schriften heißt – „am Grab teilhaftig zu werden“ und Gnade sowie Ablass zu erlangen.

Ein anschauliches Beispiel liefert der Reisebericht des Arnold von Harff, der um 1490 schrieb, dass zwar niemand den Leichnam des Apostels gesehen habe, aber alle davon überzeugt seien, dass er unter dem Hochaltar der Kathedrale ruhe – gemeinsam mit zwei seiner Schüler. Die Überzeugung, dass die Gnade durch den Glauben wirkt, war stärker als jeder Zweifel.

Auch spätere Autoren wie Albani berichten noch im 18. Jahrhundert davon, dass selbst in Heiligen Jahren besondere Zugangsbedingungen zum Grab des hl. Jacobus galten. Der Glaube an den Ablass blieb also über viele Jahrhunderte hinweg lebendig.

Was ist ein Ablass? – Begriff und Bedeutung

Der Begriff des Ablasses ist nicht nur historisch, sondern bis heute ein offiziell definierter Bestandteil der katholischen Lehre.

Im Codex Iuris Canonici von 1983, dem Gesetzbuch der römisch-katholischen Kirche, wird der Ablass in can. 992 CIC wie folgt definiert:

„Ablaß ist der Nachlaß zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist; ihn erlangt der entsprechend disponierte Gläubige unter bestimmten festgelegten Voraussetzungen durch die Hilfe der Kirche, die im Dienst an der Erlösung den Schatz der Sühneleistungen Christi und der Heiligen autoritativ verwaltet und zuwendet.“

Das bedeutet: Ein Ablass ersetzt nicht die Beichte oder die Sündenvergebung, sondern betrifft ausschließlich die zeitlichen Folgen der Sünde. Diese können nach kirchlicher Lehre sowohl im Diesseits als auch im Jenseits wirksam sein – etwa im Fegefeuer. Der Gläubige soll eine aufrichtige Haltung der Reue zeigen, beichten und bestimmte vorgeschriebene Handlungen vollziehen, um einen Ablass zu erlangen.

Im Mittelalter wurden diese theologisch anspruchsvollen Inhalte oft verkürzt oder missverstanden dargestellt, was später auch zu Missbrauch und kirchlicher Kritik führte. Dennoch war der Ablass ein fest verankerter Bestandteil der spirituellen Praxis und insbesondere für Pilger ein zentraler Beweggrund, sich auf den Weg zu machen.

Anni sancti – Heilige Jahre und die Pilgertradition

Pilgerbräuche im Wandel der Zeit

Viele Traditionen entlang der Pilgerwege haben sich über Jahrhunderte entwickelt. Ein zentrales Element für gläubige Pilger war das sogenannte Heilige Jahr – verbunden mit Ablass, Buße und besonderen Riten. Hier erfährst du mehr über Ursprung, Symbolik und Bedeutung dieser spirituellen Festzeiten.

Ursprung und Entwicklung der Heiligen Jahre

Die sogenannten Heiligen Jahre (Anni sancti) entwickelten sich ab dem späten Mittelalter zu einem der bedeutendsten Rituale im Zusammenhang mit dem Pilgern. Besonders eng verbunden ist ihre Entstehung mit der Stadt Rom – dem Zentrum der Christenheit und dem Grab des Apostels Petrus.

Bereits im 12. Jahrhundert kannte man erste Wallfahrtszüge zu festgelegten Jubiläumszeiten, doch offiziell ausgerufen wurde das erste Heilige Jahr im Jahr 1300 durch Papst Bonifatius VIII.. In einer Zeit, in der Rom durch zahlreiche Gräber von Heiligen sowie durch den Petersdom ein hohes Maß an Anziehungskraft auf Gläubige ausübte, versprach Bonifatius allen Besuchern Roms, insbesondere den Pilgern, einen vollkommenen Ablass der zeitlichen Sündenstrafen – sofern sie bestimmte Bußhandlungen und den Besuch der römischen Hauptbasiliken erfüllten.

Diese Jubiläumsjahre waren von Anfang an mit einem starken Symbolgehalt versehen. So mussten die Pilger u. a. die Gräber der Apostel Petrus und Paulus besuchen sowie die Hauptkirchen San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore und natürlich den Petersdom in Rom. Die ursprüngliche Idee war, dass ein solches Heiliges Jahr nur alle hundert Jahre stattfinden solle. Doch der enorme Zulauf und die geistliche wie wirtschaftliche Bedeutung führten rasch zu einer Verkürzung dieses Zeitraums.

Schon 1350 wurde das nächste Heilige Jahr ausgerufen, dann 1390, 1400, 1423, und so fort. Ab dem 15. Jahrhundert wurde der Abstand schließlich auf alle 25 Jahre festgelegt – ein Rhythmus, der bis heute Bestand hat. In Notzeiten – wie etwa 1475 angesichts der Pest oder der Unsicherheit in Rom – konnten zusätzliche Jubiläumsjahre eingeschoben werden, um Trost, Ablass und Hoffnung zu spenden.

Die Heilige Pforte – Symbol des Übergangs

Ein zentrales Element dieser Heiligen Jahre war und ist die Öffnung der sogenannten Heiligen Pforte (Porta sancta), etwa an der Rückseite des Petersdoms. Die symbolische Geste, eine zugemauerte Tür zu öffnen, galt als Sinnbild für den Übergang von der sündigen zur erlösten Welt – von Buße zu Gnade. Die Mauer wurde in einer feierlichen Zeremonie abgetragen, und Gläubige durften durch die Pforte gehen, um besonderen Ablass zu erlangen.

Diese Tradition wurde besonders durch Papst Alexander VI. (1492–1503) gestärkt. Seitdem wurde die Öffnung der Pforten zum festen Bestandteil des Rituals. Während des Heiligen Jahres sind Heilige Pforten nicht nur in Rom geöffnet, sondern oft auch in bestimmten Kathedralen weltweit, um auch Gläubigen, die keine Romreise antreten können, spirituelle Teilhabe zu ermöglichen.

Jubiläumsjahre an anderen Wallfahrtsorten

Obwohl die Idee aus Rom stammt, verbreitete sich das Konzept der Heiligen Jahre bald in andere bedeutende Wallfahrtsorte. Besonders zu nennen sind Santiago de Compostela mit dem dortigen Jakobus-Jahr (Año Santo Compostelano), das immer dann gefeiert wird, wenn der 25. Juli – das Fest des Apostels Jakobus – auf einen Sonntag fällt. Bereits im 12. Jahrhundert verband man diesen Anlass mit einer Art Jubiläumscharakter. Auch in Jerusalem, Canterbury oder Köln entwickelten sich mit der Zeit vergleichbare Konzepte von Heiligen Jahren, meist im Zusammenhang mit großen Reliquien- oder Gnadenfesten.

Spirituelle Bedeutung für die Pilger

Für Pilger bedeuteten die Heiligen Jahre nicht nur eine einmalige Gelegenheit zum vollkommenen Ablass, sondern oft auch eine lebensprägende Glaubenserfahrung. Die massive Zunahme an Wallfahrern zu solchen Anlässen prägte Städte, Kunst, Architektur und das kollektive Gedächtnis Europas. Die mitunter jahrzehntelange Vorbereitung und das Wissen um das nächste Jubiläumsjahr beeinflussten nicht nur Reisepläne, sondern auch den religiösen Alltag der Menschen.

Die Ausstattung historischer Pilger

Die Reisebegleiter des mittelalterlichen Pilgers

Die Pilgerreise im Mittelalter war eine körperlich anspruchsvolle und oft gefährliche Unternehmung. Daher legten Pilger großen Wert auf eine funktionale und schützende Ausrüstung.

Pilgerstab (Baculum): Der Pilgerstab war mehr als nur eine Gehhilfe. Er diente als Stütze auf unwegsamen Pfaden, als Verteidigungswerkzeug gegen wilde Tiere oder Wegelagerer und symbolisierte den fortwährenden Fortschritt auf dem spirituellen Weg.

Pilgerhut (Pilleus): Ein breitkrempiger Hut schützte vor Sonne und Regen. Oftmals waren an ihm Muscheln oder Abzeichen befestigt, die sowohl als Souvenir als auch als Zeichen der Pilgerschaft dienten.

Pilgermantel (Sclavein): Ein langer Mantel aus robustem Stoff bot Schutz vor Wind und Wetter. Er war meist schlicht gehalten und spiegelte die Demut des Pilgers wider.

Pilgermuschel (Jakobsmuschel): Ursprünglich vom Jakobsweg stammend, wurde die Muschel zum universellen Symbol des Pilgerns. Sie diente nicht nur als Erkennungszeichen, sondern auch als praktisches Ess- oder Trinkgefäß.

Trinkgefäß und Beutel: Ein einfaches Trinkgefäß, oft aus Kürbis oder Leder gefertigt, war unerlässlich. In einem Beutel wurden Lebensmittel, Münzen und persönliche Gegenstände transportiert.

Pilgerabzeichen: An Wallfahrtsorten erworbene Abzeichen aus Metall oder Stoff wurden stolz am Mantel oder Hut getragen. Sie erzählten von den bereits besuchten heiligen Stätten und dienten als Schutzsymbole.

Fußbekleidung: Robustheit war hier entscheidend. Lederschuhe oder Sandalen mussten langen Fußmärschen standhalten. Dennoch war es nicht ungewöhnlich, dass Pilger barfuß gingen, sei es aus Armut, Buße oder Spiritualität.

Spirituelle Gegenstände: Viele Pilger führten religiöse Texte, Rosenkränze oder kleine Reliquien mit sich, um Trost und Führung auf ihrer Reise zu finden.

Schutzbriefe und Empfehlungen: Wegen der Gefahren auf den Straßen trugen Pilger oft Schreiben bei sich, die ihnen Schutz oder Unterstützung durch Klöster und Gemeinden zusicherten.

Fazit: Die Ausstattung spiegelte nicht nur praktische Notwendigkeiten wider, sondern auch den spirituellen Charakter der Pilgerreise. Jedes Objekt hatte seine Bedeutung und trug zur Gesamterfahrung des Pilgerns bei.

Von Pilgerabzeichen zu Pilgerstempeln

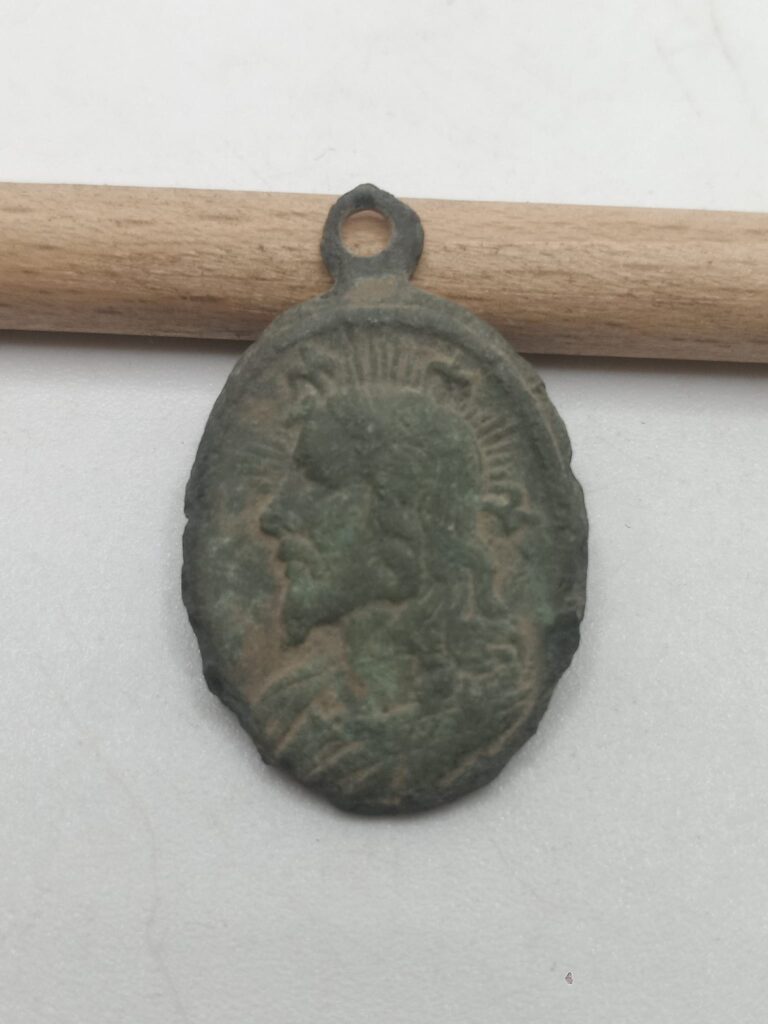

Die Ursprünge der Pilgerabzeichen und Pilgermedaillen

Im Mittelalter waren Pilgerabzeichen und Pilgermedaillen nicht nur Souvenirs, sondern auch wichtige Glaubenssymbole und Beweise für die vollbrachte Pilgerreise. Diese Abzeichen, oft aus Zinn, Blei oder Kupfer gefertigt, wurden an heiligen Stätten wie Santiago de Compostela, Rom oder Jerusalem erworben. Sie zeigten häufig Abbildungen von Heiligen, Reliquien oder symbolischen Motiven wie der Jakobsmuschel, dem Kreuz oder anderen religiösen Symbolen.

Funktion und Bedeutung im Mittelalter

Diese Abzeichen wurden sichtbar an der Kleidung oder am Hut getragen und signalisierten anderen Pilgern und der Gesellschaft den Status als Pilger. Sie dienten als eine Art mittelalterlicher Reisepass und gewährten oft Schutz und Gastfreundschaft entlang der Pilgerwege. Darüber hinaus waren sie Ausdruck des persönlichen Glaubens und der Verehrung der besuchten Heiligen.

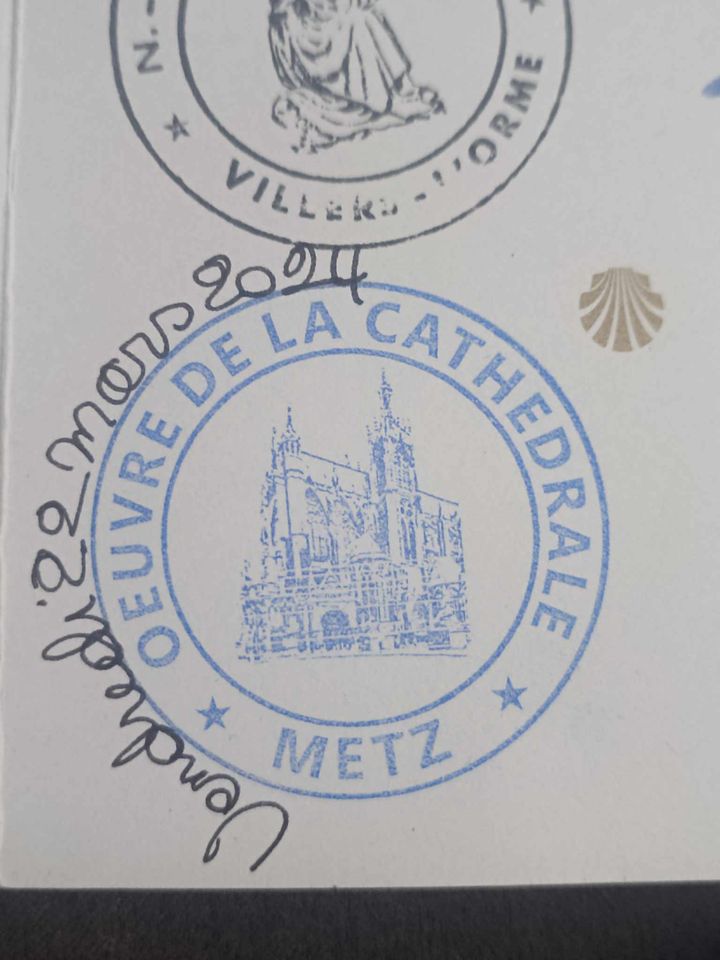

Der Wandel zu Pilgerstempeln

Mit der Zeit und insbesondere in der Neuzeit änderte sich die Praxis des Pilgerns. Die traditionellen Pilgerabzeichen wurden nach und nach durch Pilgerstempel ersetzt. Heutzutage erhalten Pilger an den Stationen ihres Weges Stempel in einen Pilgerpass oder Credencial, der als moderner Nachweis der zurückgelegten Route dient.

Die Bedeutung der Pilgerstempel heute

Der Pilgerpass mit seinen Stempeln ist nicht nur ein Beweis für die absolvierte Strecke, sondern auch ein persönliches Tagebuch, das die individuellen Erfahrungen und Begegnungen auf dem Weg festhält. Am Zielort, beispielsweise in Santiago de Compostela, dient er als Grundlage für den Erhalt der Pilgerurkunde, der Compostela.

Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Trotz der Veränderungen bleibt die zentrale Idee bestehen: Ein sichtbares Zeichen für die Pilgerreise zu tragen oder zu sammeln. Die heutigen Pilgerstempel setzen die Tradition der mittelalterlichen Pilgerabzeichen fort, indem sie Pilgern eine greifbare Erinnerung und einen Nachweis ihrer spirituellen Reise bieten.

Die Fortführung der Tradition in der sakralen Kunst

Viele der Motive, die auf den historischen Pilgerabzeichen zu finden sind, leben in der sakralen Kunst weiter. Sie spiegeln sich in modernen Medaillen, Skulpturen und anderen Kunstwerken wider.

Pilgergräber und letzte Ruhestätten

Wenn Pilger nicht heimkehrten – Begräbnisse entlang der Wege

Nicht alle Pilger kehrten von ihrer oft langen und beschwerlichen Reise zurück in die Heimat. Viele starben unterwegs – sei es durch Krankheit, Erschöpfung oder äußere Umstände. Die Sorge um eine würdige Bestattung begleitete sie schon bei der Vorbereitung ihrer Reise. Zahlreiche Quellen belegen, dass Pilger in vollem Habit, also mit ihrer Pilgertasche, dem Mantel und der typischen Muschel, beerdigt wurden.

In Rom wurde im 13. Jahrhundert festgelegt, dass für verstorbene Pilger eigene Friedhöfe oder zumindest zugewiesene Begräbnisplätze zur Verfügung stehen sollten. So fanden etwa viele deutsche Rompilger ihre letzte Ruhestätte auf dem Campo Santo Teutonico beim Vatikan oder in Hospizen wie jenem an der Kirche Santa Maria dell’Anima.

Auch in Santiago de Compostela wurden immer wieder Gräber von Pilgern entdeckt. Archäologische Funde nahe der mittelalterlichen Stadtmauer belegen, dass bereits um 1120 eine Pilgermuschel als Grabbeigabe genutzt wurde – sie lag bei einem Skelett, das wohl im Bereich der heutigen Kathedrale bestattet wurde.

Eine besondere Überlieferung berichtet, dass selbst Karl der Große in Pilgerkleidung begraben worden sein soll: „super vestimentis imperialibus pera peregrinalis aurea posita est“ – „über den kaiserlichen Gewändern wurde eine goldene Pilgertasche gelegt“.

Weitere Beispiele finden sich in ganz Europa: In der Markuskappelle bei Reichenau-Mittelbrunn entdeckte man eine Pilgermuschel, in der Kathedrale von Worcester in England das Grab eines Pilgers samt Stiefeln und Stoffbeigaben aus der Zeit um 1500. Auch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts könnte an wichtigen Pilgerorten ein Hospiz errichtet worden sein, was auf die verkehrsgeografische Bedeutung hinweist.

Diese Funde zeigen, wie sehr Pilgern nicht nur mit Hoffnung, sondern auch mit dem Gedanken an Vergänglichkeit verknüpft war. Der Wunsch, nahe einer heiligen Stätte zu ruhen, war für viele Antrieb und Trost zugleich.

Bleibe informiert

Melde dich jetzt für meinen Newsletter an und bleibe stets auf dem Laufenden, welche Wanderung als nächstes ansteht. Der Newsletter wird in unregelmäßigen Abständen versendet und du kannst dich jederzeit über den Link wieder abmelden.

Unterstütze das Projekt

Dieses Projekt lebt von meiner Leidenschaft für die Pilgerwege und historischen Orte Europas. Um die Seite weiter ausbauen und pflegen zu können, freue ich mich über jede Unterstützung, die mir hilft, diese Inhalte für alle verfügbar zu machen. Mit deiner Hilfe kann ich auch weiterhin Pilgerwege dokumentieren und die schönsten Schätze für alle zugänglich machen.